几天前美国东部的一个小学遭到袭击,二十名儿童、六名教师被冷血的凶手枪杀,震惊了全美国。虽然对这个血案的调查还在进行中,目前已经知道:二十岁的凶手从小患有自闭型智障,英语叫做autism;他很聪明,但是没有和人交往的能力,也不具有正常人的情感。上中学时,他是学校关注的对象;不是因为他可能伤害别人,而是因为他可能被别人欺负、成为受害者。不幸的是,这种病人的行为很难预测;更不幸的是,他有一个喜欢收藏枪支、喜欢射击的母亲,常常带他去打靶。精准的枪法加上智障的大脑,是个致命的组合啊!

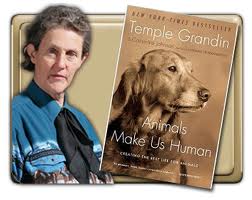

我要介绍的,是另一位智障患者,一位不寻常的女性。她叫坦普.葛兰丁(Temple Grandin),1947年出生在美国的波士顿,四岁时被诊断为自闭症,因为她那时还不会说话,也不要任何人触碰她。医生断言:这孩子可能一辈子也不会说话,更不能像正常的儿童那样成长;开出的处方是“永久性居住精神病院”。

坦普的母亲是哈佛大学毕业的,她不相信女儿的病不能治好,费尽了心血教女儿说话,送女儿上学。因为和人相处会让她神经紧张以致失控,坦普不知在学校里经受过多少次冲突和挫折。在高中寄宿学习时,教科学课的老师发现坦普有着惊人的学习和思考能力:她的记忆是“照相式”的,看一眼就永远不忘。在老师的引导下,坦普爱上了科学。她有着强烈的求知欲,喜欢动手做实验,对任何问题都要执着地追根寻源。老师对她说:“坦普,你可以去上大学。去学你热爱的动物科学吧!别怕,每一扇门都通向一个新的世界!”

上大学前的暑假,坦普去了西部姨妈家的牧场。她在牧场干活,和牛、马朝夕相处,感到安心、平静。她发现自己和牛很像:每逢神经紧张、快要失控的时候,只要把自己关在一种关牛的“栅栏”里,四周紧紧地围着木框,仿佛被拥抱住,就会镇定下来,然后又可以去面对人类。她给自己做了一个“拥抱器”,靠着它度过了四年的大学生活,以优异的成绩毕了业,又接着做了硕士、博士的科研。她去牧场、斗牛场、屠宰场,观察动物的习性、研究动物和人类的互动;她发现在美国的畜牧业、屠宰业中,有很多不懂动物习性、非人道的行为,不但给动物带来了恐惧和痛苦,而且造成不必要的事故、伤害和经济损失。她说:“大自然是残酷的,但是我们人类不必残酷地对待动物。人类是为了自己的需求而饲养动物,那么,尊重动物吧”,因为那也是尊重人类自己。

坦普设计的将牛引向屠宰场的通道

窄窄的弯道使牛镇静、放松,避免了事故。

(本图转自互联网)

坦普是美国畜牧业人道化饲养动物的推动者。她设计了屠宰场,让牛不受惊吓地走完最后一段路;她研究牛的心理,让牧牛人用不带威胁性的方法放牛,减少了牛群的踩踏事故;她写文章、写书,讲解动物的行为,让更多的人了解“动物性”,每本书都受到读者好评。她设计的“拥抱器”,帮助其他的自闭症患者找到内心的平静…。坦普如今是美国科罗拉多州立大学的教授,经常在各地演讲,帮助人们了解动物,也用她自己的经历帮助人们了解自闭症患者。

坦普.葛兰丁2010年在TED讲坛演讲

(本图转自互联网)

坦普是一位超人的女性。天生的智障,成了她理解动物心理的天赋,让我这没有残障的人敬佩!

|

| (本图转自互联网) |

2009年,坦普.葛兰丁出版了她的《Animals

Make Us Human》(姑且译为“动物使我们有人性”)。这本书进了《纽约时报》最畅销书排行榜的前十名,让我很是好奇:一个智残的人写的畅销书是什么样的?好在哪里?

假如您和我一样好奇,请听我在这里略作译介吧。

**********************

1994年以前,在世界各地的动物园里,很少有金钱豹能产仔的。养豹的人绞尽脑汁,想了各种办法让雌豹和雄豹交配,都是“强扭的瓜不甜”,两公母就是不干。

直到1994年,有人发表了一篇在非洲研究野生金钱豹的报告,说在自然环境中,雌豹和雄豹是不“同居”的。动物园的工作人员受到启发,也让它们分居,这才使雌豹和雄豹之间产生了吸引力,成功地生儿育女。

《动物让我们有人性》这本书, 写的是许多鲜为人知的动物的情感和习性。原来,动物和人类之间有着惊人的相似之处和不同之处。作者的目的,是让人们对于动物的“精神世界”有更多的了解,从而知道如何善待动物,包括动物园的动物,农场的动物,以及家养的宠物。

动物和人类的大脑有着同样的基本情感系统,这个系统在大脑的最下方。这些基本情感是什么呢?

1. 寻找、探索: 找食,找“敌人”,找原因,好奇,都属于这一类;

2. 愤怒:从被捕捉后想要挣脱的本能进化而来;

3. 恐惧:肉体的,精神的,社交往来的恐惧;

4. 惊慌:婴儿离开母亲时的恐慌和幼兽离开母兽时的惊慌是一样的;

5. 活力:性欲;

6. 母爱

7. 玩耍

这“七情”,在动物和人类的大脑中都由同样的部位控制着。假如把治疗人的忧郁症的药给动物吃,也会产生同样的效果。

1960年,英国政府出钱找专家们就“Intensive Animal Production”写了一个报告。“Intensive Animal Production”的意思是大规模地在非自然环境中饲养动物,供肉食、蛋食之用。这个报告提出了5条动物应有的待遇:

1. 不饥不渴;

2. 没有不舒服的感觉;

3. 没有疼痛,不受伤,不生病;

4. 可以自由地表达正常的行为;

5. 没有恐惧,不紧张。

(我看在世界上的很多地方,连人类的待遇还没有达到这几条呢。)

这五条当中,前三条是生理的,后两条是精神的。生理的比较直截了当,精神的就复杂了。比如,什么是“正常的行为”呢?什么因素会让动物紧张呢?如果人类不了解动物,那就没法做到了。

(未完待续)